中小企業診断士1次試験合格を支援する「合格ドリル」です。

今回は「マーケティングの基礎概念(マーケティングコンセプト、ソーシャルマーケティング)」です。インプットしたら、過去問にチャンレジしましょう。

出題範囲との関係

【経営戦略論】

【組織論】

【マーケティング】

・マーケティングの基礎概念

・マーケティング計画と市場調査

・消費者行動

・製品計画

・製品開発

・価格計画

・流通チャネルと物流

・プロモーション

・応用マーケティング

・その他マーケティング論に関する事項

今回の学習キーワード

- マーケティングコンセプト

- 生産志向、製品志向、販売志向(セリング志向)、マーケティング志向(顧客志向)、社会志向

- マーケティング1.0、マーケティング2.0、マーケティング3.0、マーケティング4.0

- ソーシャルマーケティング

- ソサイエタルマーケティング

- コーズリレーテッド・マーケティング

- グリーンマーケティング

- サステイナブル・マーケティング

- CSV(Creating Shared Value)

- グリーン・コンシューマリズム

- ソーシャルグッド

試験対策

「ソサイエタル・マーケティング」は頻出論点です。具体的なマーケティング名称も含めて確認しておきましょう。また、「マーケティングコンセプト」はキーワードは理解しておきましょう。

マーケティングの定義

今回から企業経営理論の3つ目の領域「マーケティング論」に入っていきます。

最初は「マーケティングの定義」について勉強していきましょう。

マーケティングの定義は時代とともに変化しています。AMA(アメリカマーケティング協会)のマーケティングの定義を見てみましょう。

マーケティングの定義(アメリカマーケティング協会)

- 1960年の定義

- マーケティングとは、生産者から消費者または使用者に至る商品およびサービスの流れを指揮する事業活動の遂行である

- 1985年の定義

- マーケティングとは、個人および組織の諸目的を達成させる交換を創り出すために、アイデ ア・財およびサービスを巡るコンセプトの創造、価格、プロモーションおよび流通に関わる計画と実行のプロセスである

- 2004年の定義

- マーケティングとは、組織的な活動であり、顧客に対し価値を創造し、価値についてコミュニケーションを行い、価値を届けるための一連のプロセスであり、さらにまた組織および組織のステークホルダーに恩恵をもたらす方法で、顧客関係を管理するための一連のプロセスである

- 2007年の定義

- マーケティングとは、顧客やクライアント、パートナー、さらには広く社会一般にとって価値のあるオファリングスを創造・伝達・提供・交換するための活動とそれに関わる組織・機関、および一連のプロセスのことを指す

1985年定義において、「交換」「マーケティング・ミックス(4P)」の概念が含まれました。

そして、2004年定義において、マーケティングの対象が「組織と個人」から「組織とそのステークホルダー(利害関係者)」に拡大され、「顧客との関係性」も盛り込まれました。

さらに、2007年定義では、マーケティングの対象が「社会一般」に拡大し、「営利企業」から「非営利企業」にもマーケティングの主体が拡大されています。

マーケティングコンセプトの変遷

マーケティングコンセプトとは「マーケティングに対する考え方・理念、市場に向けての企業の姿勢」のことを言います。

マーケティングコンセプトも時代とともに変遷しています。理解するキーワードは「需要と供給」です。

マーケティングコンセプトの変遷

- 生産志向

- 需要>供給

- 消費者は手ごろな価格の製品を好む。生産効率を重視した大量生産が大事

- 製品志向

- 需要>供給

- 高性能の製品、革新的な特徴のある製品を好む。無意味な品質競争に陥りがち

- 販売志向(セリング志向)

- 需要<供給

- 販売努力しないと、消費者は製品を買ってくれない

- ドラッカーが「セリング(押し込み)」として批判した。プロダクト志向とも言われる

- マーケティング志向(顧客志向)

- 需要<供給

- 顧客ニーズに合致した製品を開発・提供していく。マーケットインとも言われる

- 社会志向

- 需要<供給

- 企業の利潤+消費者満足+社会公共の利益が大事

- ソーシャルマーケティング、ソサイエタルマーケティングなど

マーケティングコンセプトは、供給よりも需要が多い時代の「生産志向」「製品志向」、需要よりも供給が多い時代の「販売志向」「マーケティング志向(顧客志向)」「社会志向」に分類されます。

「生産志向」は、製品を作れば売れた時代の概念です。大量生産による生産性の向上が重視されました。また、高性能の製品、革新的な特徴のある製品が重視された「製品志向」もその流れの概念です。

一方、供給が需要を上回るようになると、「生産志向」「製品志向」では製品が売れなくなりました。

そこで、登場したのが、生産した製品を販売努力で売り切ろうとする「販売志向」です。ドラッカーは、押し売りする企業の姿勢を「セリング」として批判しています。ドラッカーは、「マーケティングはセリング(押し込み)を不要にすることである」と述べています。

ドラッカーの指摘もあり、顧客ニーズに合致した製品を開発・提供していくべきだとする「マーケティング志向(顧客志向)」が登場します。

マーケティング志向は、企業の利潤と消費者満足を追求する概念でしたが、さらに、社会公共の利益も重視すべきだとする「社会志向」が登場しています。

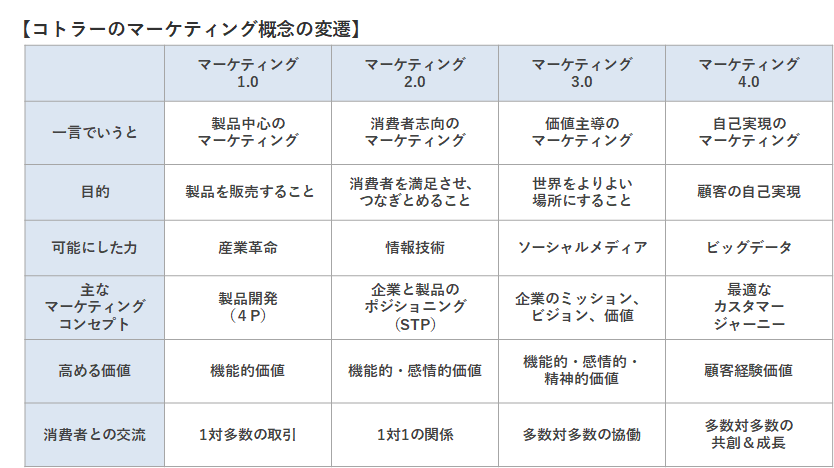

コトラーのマーケティング概念

マーケティングで有名な学者であるコトラーは、マーケティングの概念を時代の変遷に応じて、マーケティング1.0~マーケティング4.0まで定義しています。

マーケティング1.0は、製品中心のマーケティングです。製品の機能的価値を高める製品管理に重点が置かれました。

その次の段階は、消費者志向のマーケティングであるマーケティング2.0です。顧客ニーズを満たす製品を開発・提供することで顧客満足を獲得し、顧客との関係性を高めることに重点が置かれました。

マーケティング3.0は、価値主導のマーケティングです。価値主導の「世界をより良い場所にすること」に焦点が当てられ、機能的・感情的価値に加えて、精神的価値も考慮に入れたブランド管理が重要になりました。

近年では、自己実現のマーケティングであるマーケティング4.0が提唱されています。マズローの欲求5段階説の自己実現をもとにした概念で、顧客経験価値を通じて、顧客の精神的欲求を満たすことを重視しています。

ソーシャルマーケティング

ソーシャルマーケティングとは、「社会志向」におけるマーケティング概念です。

ソーシャルマーケティングとは「社会との関わりを重視するマーケティングの考え方」を言います。

ただし、企業の利潤や消費者満足を疎かにする概念ではない点に注意しましょう。

ソーシャルマーケティングには様々な種類がありますが、試験対策では「ソサイエタル・マーケティング」を理解しておきましょう。

ソーシャルマーケティングの種類

- 非営利組織のマーケティング

- 非営利組織(政府組織、学校、病院など)の事業目的の達成のために、マーケティング手法を適用していくもの

- アイデア・社会的主張を対象とするマーケティング

- 経済財ではなく、アイデアや社会的主張を扱うマーケティング

- 環境保護運動やエイズ予防などの社会変革キャンペーンなど

- ソサイエタルマーケティング

- 社会的利益を考慮したマーケティング活動

- コーズリレーテッド・マーケティング

- 特定製品の売上の一部を特定の社会的課題への支援に活用するマーケティング

- 事業収益と関連づけるのが特徴

- グリーンマーケティング

- 環境に負荷をかけないマーケティング

- サステイナブル・マーケティング

- 消費者、企業双方の長期的なニーズを満たすマーケティング(持続可能なマーケティング)

CSV(Creating Shared Value)

競争戦略(事業戦略)で勉強したポーターが提唱した「社会的課題の解決(社会価値)」と「競争力の向上(経済価値)」を同時に創造するという理論です。

従来の善行的な社会貢献(CSR)だけでは、企業が継続的に活動することが困難であることから、社会的課題を解決する製品を提供するなど、社会的課題の解決と競争力の向上をリンクさせていこうとする概念です。

「共通価値の創造」と訳されます。

グリーン・コンシューマリズム

グリーン・コンシューマリズムとは「製品を購入する際には、できるだけ地球環境に配慮した製品を選択しようとする考え方」のことを言います。

上記の考え方に沿って行動する消費者を「グリーン・コンシューマー」と呼びます。

ソーシャル・グッド

ソーシャル・グッドとは「地球環境や地域コミュニティなどの社会(Social)に対し、良い影響(Good)を与える活動や製品、サービス」のことを言います。

ソーシャルマーケティングは、企業経営理論で学習した「企業の社会的責任(CSR)」との関連が強いですので、合わせて復習しておきましょう。

【過去問】平成28年度 第30問(設問2)(マーケティングコンセプト)

問題

Q.次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

マーケティング概念は、今日に至るまで複数の段階②を経て発展してきたとフィリップ・コトラーは指摘している。近年のマーケティングを取り巻く環境は、私たちが暮らす社会における問題解決が強く求められている点に特徴づけられる。複雑化する世界における社会・経済的な適切さとは何か。環境面における望ましさとは何か。現代におけるマーケティング活動の実践においては、こうした点を事業のミッションやビジョン、価値の中核に据えることがますます重要になってきていると考えられている。

(設問2)文中の下線部②に示す段階に関する記述として、最も適切なものはどれか。

【ア】

Marketing 1.0とも呼ばれる第1段階では、経済の高度化にともなって、多品種・小ロットを重視する柔軟な市場対応が重要視された。

【イ】

Marketing 1.0とも呼ばれる第1段階では、生産者の生産能力と需要を整合するために、市場指向の考え方が採用されるようになった

【ウ】

Marketing 2.0 と呼ばれる第2段階では、情報技術の進展に後押しされる形での展開が見られ、より優れた製品をターゲット市場セグメントに投入することの重要性が高まった

【エ】

Marketing 3.0とも呼ばれる第3段階では、デジタル技術によるオートメーションがマーケティング戦略策定における支配的なツールになることが強調されている

【オ】

マーケティングは、国や地域、機関の境界線を超えて共通の段階を経て、発展してきている

解答・解説

正解:ウ

ア:不適切。Marketing1.0は、製品中心のマーケティングです。記載の内容はMarketing 2.0の内容であるため、不適切です。

イ:不適切。市場指向の考え方は、Marketing 2.0であるため、不適切です。

ウ:適切。選択肢の通りです。

エ:不適切。Marketing 3.0は、価値主導のマーケティングですが、デジタル技術によるオートメーションが支配的なツールとなるわけではないため、不適切です。

オ:不適切。国や地域、機関の境界線を超えるとはグローバルで共通の段階があることになります。国による多様性があると想定されるため、不適切です。

【過去問】令和2年度 第28問(マーケティングコンセプト)

問題

Q.マーケティング・コンセプトおよび顧客志向に関する記述として、最も適切なものはどれか。

【ア】

企業は顧客を創造し、顧客の要望に応えることを基礎とする一方で、競合他社との競争にも気を配る必要がある。これらをバランスよく両立する企業は、セリング志向であるということができる。

【イ】

ケーキ店Xが「どの店でケーキを買うか選ぶときに重視する属性」についてアンケートを複数回答で実施した結果、回答者の89 %が「おいしさ、味」を選び、「パッケージ・デザイン」を選んだのは26 %だった。顧客志向を掲げるXはこの調査結果を受け、今後パッケージの出来栄えは無視し、味に注力することにした。

【ウ】

マーケティング・コンセプトのうちシーズ志向やプロダクト志向のマーケティングは、顧客志向のマーケティングが定着した今日では技術者の独りよがりである可能性が高く、採用するべきではない。

【エ】

マーケティング・コンセプトはプロダクト志向、セリング志向などを経て変遷してきた。自社の利潤の最大化ばかりでなく自社が社会に与える影響についても考慮に入れる考え方は、これらの変遷の延長線上に含まれる。

【オ】

マーケティング・コンセプトを説明した言葉の中に、“Marketing is to make selling unnecessary” というものがあるが、これはマーケティングを「不用品を売ること」と定義している。

解答・解説

正解:エ

ア:不適切。セリング志向(販売志向)とは、「販売努力しないと、消費者は製品を買ってくれない」という前提のもと、押し込みが重視される概念であるため、不適切です。

イ:不適切。アンケートで顧客ニーズを把握するのは大事ですが、どれか1つに注力するとニーズの多様性に対応できなくなるため、不適切です。

ウ:不適切。シーズ志向で大ヒットする商品もあるため、「技術者の独りよがりである可能性が高く、採用するべきではない」とは言い切れないいため、不適切です。

エ:適切。社会志向の記載であり、適切です。

オ:不適切。マーケティングは「セリング(押し込み)を不要にすること」であり、不適切です。

【過去問】令和6年度 第29問(ソーシャルマーケティング)

問題

Q.ソサイエタル・マーケティングなどソーシャル・マーケティングに関する記述として、最も適切なものはどれか。

【ア】

企業が文化支援を行うメセナや慈善行為を行うフィランソロピーの活動は、企業による社会貢献活動であるから、ソシオエコロジカル・マーケティングの一部と理解することができる。

【イ】

ソサイエタル・マーケティングの根底には、企業が行う社会貢献は当該企業の利益につながってはならないという考え方がある。

【ウ】

貧困問題を解決するといった社会課題においては、貧困者に自立を促すなどのコミュニケーション活動だけでなく、そもそも貧困が生まれる社会そのものを改革するといった構造的な問題解決も必要である。しかしこのような構造的な問題解決は、ソサイエタル・マーケティングが扱う分野ではない。

【エ】

マーケティングの4Pの1つである「製品(プロダクト)」とは、顧客にベネフィットをもたらす何らかの製品・サービスであるが、ソサイエタル・マーケティングにおける製品・サービスには、例えば「投票に行こう」というような、社会に向けた提案も含まれる。

解答・解説

正解:エ

ア:不適切。「ソシオエコロジカル・マーケティングの一部」ではなく、「ソーシャルマーケティングの一部」であるため、不適切です。ソシオエコロジカル・マーケティングは環境負荷を最小限に抑制する事業活動になります。

イ:不適切。ポーターのCSVなど、企業が行う社会貢献は企業の利益をもたらすことも重要であるため、不適切です。

ウ:不適切。ソーシャルマーケティングは「社会的利益を考慮した活動」であり、貧困問題の解決といった社会課題も含まれるため、不適切です。

エ:適切。ソーシャルマーケティングは「社会的利益を考慮した活動」であり、社会に向けた提案も含まれるため、適切です。

【過去問】令和5年度 第36問(ソーシャルマーケティング)

問題

Q.次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

持続可能な社会実現への要請が強まるなか、企業には、利益と社会的責任を両立させるマーケティング①を検討するだけでなく、消費者にサステイナブルな消費行動②を促す努力も求められている。

(設問1)

文中の下線部①に関する記述として、最も適切なものはどれか。

【ア】

M.ポーターが提示したCSV(Creating Shared Value)の概念では、本業と関係のある事柄で、本業の利益に還元されるものが重視され、CSR(Corporate Social Responsibility)の概念よりも社会的課題を事業活動そのものと結びつけようとする側面が強調されている。

【イ】

SDGs経営を目指す企業は、積極的に社会的課題の解決に取り組むことを通じて取り残されてきた市場を新たに獲得するために、経済的利益にこだわってはならない。

【ウ】

社会へ良いことをすることが企業への好感度や売り上げの向上につながるという考えの下で実施されるプロモーションのうち、本業の利益への還元を強く意識して実施されるものをソーシャル・グッドという。

【エ】

製品やサービスの売り上げの一部を特定の社会的課題への支援に活用するマーケティング活動はメセナと呼ばれ、この活動を増やすほど当該課題に対する関心が高まり、企業の新規顧客の獲得やブランド・イメージの醸成につながりやすい。

【オ】

直接的な顧客のニーズや満足だけではなく、社会全体の幸福を維持・向上させながら顧客価値を創造し、伝達し、説得していこうとするマーケティングはソサイエタル・マーケティングと呼ばれ、P.コトラーが提唱するマーケティング4.0と対応する。

解答・解説

正解:ア

ア:適切。CSVは、従来のCSRだけでは、企業の継続的な活動が困難であることから、社会的課題の解決と競争力の向上をリンクさせていく概念であるため、適切です。

イ:不適切。SDGsでは、企業には社会的課題の解決に積極的に取り組み、取り残されてきた市場を新たに獲得するために、経済合理性を生み出すイノベーションを先導することが求められているため、不適切です。

ウ:不適切。ソーシャル・グッドとは、地球環境や地域のコミュニティなどの「社会(Social)」に対し、「良い影響(Good)」を与える活動や製品、サービスを指し、プロモーションに限定していないため、不適切です。

エ:不適切。コーズ・リレーテッド・マーケティングに関する記載であるため、不適切です。

オ:不適切。コトラーが提唱するマーケティング4.0は「自己実現に関するマーケティング」であるため、不適切です。ソサイエタル・マーケティングは、コトラーのマーケティング3.0(価値主導のマーケティング)に該当します。

(設問2)

文中の下線部②に関する記述として、最も適切なものはどれか。

【ア】

多くの消費者の間には、サステイナブルな社会の実現に向けて自身の行動を変えようと説得する企業からのメッセージに好意的な態度を示す一方で、実際にサステイナブルな行動をとることは少ないという態度と行動とのギャップが存在する。

【イ】

サステイナブルな消費行動を促すためには、製品の使用価値を重視させるよりも、所有価値を重視させるマーケティングが有効である。

【ウ】

製品を購入する際には、できるだけ地球環境に配慮した製品を選択しようとする考え方をソーシャリズムといい、この考えに沿って行動する消費者をグリーン・コンシューマーという。

【エ】

レジ袋の有料化のように社会的課題を消費者個人の責任へと転嫁するアプローチは、消費者に支持されやすく反発を生じさせない。

解答・解説

正解:ア

ア:適切。選択肢の通りです。

イ:不適切。サステイナブルな消費行動を促すには、製品の「所有」価値を重視させるよりも、「使用」価値を重視させるマーケティングが有効であるため、不適切です。

ウ:不適切。グリーン・コンシューマリズムの記載であるため、不適切です。

エ:不適切。「反発を生じさせない」とは言い切れいないため、不適切です。

【過去問】令和2年度 第35問(ソーシャルマーケティング)

問題

Q.ソサイエタル・マーケティングに関する記述として、最も適切なものはどれか。

【ア】

「啓発された自己利益(enlightened self-interest)」の考え方のもとで行われる社会貢献活動であるため、長期的あるいは間接的にも企業やブランドのイメージ、ブランド・ロイヤルティといったマーケティング成果への効果は期待されていない。

【イ】

消費者の長期的な利益あるいは社会的利益に配慮してマーケティングを行うということだけでなく、それを企業の長期的な経営計画と統合することを目指すマーケティングはサステイナブル・マーケティングと呼ばれるが、これとソサイエタル・マーケティングは同義で使われている。

【ウ】

製品の売上の一定額を社会的課題の解決のために寄付する行為はコーズリレーテッド・マーケティングとも呼ばれ、実務において社会的価値と密接に結びつけられたソサイエタル・マーケティングの一部である。

【エ】

病院、大学、協会、NGO などの非営利組織で培われた考え方を営利組織にも適用したマーケティングである。

解答・解説

正解:ウ

ア:不適切。ソサイエタル・マーケティングは、社会的利益を考慮したマーケティング活動ですが、ブランドイメージやブランドロイヤルティへの効果が期待されていないわけではないため、不適切です。

イ:不適切。サステイナブル・マーケティングとは「消費者、企業双方の長期的なニーズを満たすマーケティング」であり、 ソサイエタル・マーケティングと同義ではないため、不適切です。

ウ:適切。選択肢の通りです。

エ:不適切。ソサイエタル・マーケティングは営利組織の考え方を非営利組織に適用していくものであるため、不適切です。

【過去問】平成30年度 第33問(ソーシャルマーケティング)

問題

Q.マーケティング概念に関する記述として、最も適切なものはどれか。

【ア】

近年では様々なソーシャルメディアが普及しており、とくにSNS を活用した顧客関係性の構築に基づくマーケティングのあり方は、ソーシャル・マーケティングと呼ばれている。

【イ】

ソサイエタル・マーケティング・コンセプト(societal marketing concept)では、標的市場のニーズや欲求、利益を正しく判断し、消費者と社会の幸福を維持・向上させる方法をもって、顧客の要望に沿った満足を他社よりも効果的かつ効率的に提供することが営利企業の役割であるとしている。

【ウ】

マーケティングは営利企業の市場創造においてだけでなく、美術館や病院、NPO などの非営利組織にも適用されているが、非営利組織のマーケティングにおいてはマーケティング・ミックスのうちの価格要素の持つ相対的重要性は低い。

【エ】

マーケティング・ミックスの4つのPは買い手に影響を与えるために利用できるマーケティング・ツールを売り手側から見たものであるが、これらを買い手側から見ると4 つのCとしてとらえることができる。4Ps のPlace に対応するものは、Customer cost、つまり顧客コストである。

【オ】

マーケティング・ミックスは企業が設定した標的市場においてそのマーケティング目標を実現するための一貫したツールとしてとらえられるが、そのうちの販売促進の修正は、他のマーケティング・ミックス要素の修正と比べて長期間を要するものである。

解答・解説

正解:ウ

ア:不適切。ソーシャル・マーケティングとは「社会との関わりを重視するマーケティング」であり、SNS を活用した顧客関係性の構築とは異なるため、不適切です。

イ:不適切。ソサイエタルマーケティングとは「社会的利益を考慮したマーケティング活動」であるため、不適切です。

ウ:適切。選択肢の通りです。

エ:不適切。Customer costは、マーケティングミックス(4P)の「Price」に該当するため、不適切です。

オ:不適切。POPなどの販売促進の修正は、他のマーケティング・ミックス要素の修正と比べて長期間を要するとはいえないため、不適切です。

今回のおさらい

今回は「マーケティングの基礎概念(マーケティングコンセプト、ソーシャルマーケティング)」を勉強しました。

近年では、ソーシャルマーケティングの中でも「ソサイエタル・マーケティング」の出題が多いです。それぞれのマーケティング概念を抑えておきましょう。

マーケティングの基礎概念(マーケティングコンセプト、ソーシャルマーケティング)

- マーケティングコンセプトとは「マーケティングに対する考え方・理念、市場に向けての企業の姿勢」のこと。時代の変遷とともに、生産志向、製品志向、販売志向(セリング志向)、マーケティング志向(顧客志向)、社会志向がある。

- コトラーはマーケティング概念の変遷として、マーケティング1.0を「製品中心」、2.0を「消費者志向」、3.0を「価値主導」、4.0を「自己実現」のマーケティングとして主張している。

- ソーシャルマーケティングとは「社会との関わりを重視するマーケティング」を言う。その中で、ソサイエタルマーケティングとは「社会的利益を考慮したマーケティング」であり、製品の売上の一部を特定の社会的課題への支援に活用するコーズリレーテッド・マーケティングなどがある。

中小企業診断士は難関資格ですが、正しく勉強すれば、1~2年で合格できます。

できるビジネスマンへの第一歩として、中小企業診断士の勉強を考えてみてください。

この記事に満足頂いた方は、ぜひTwitterのフォローをお願いします。