中小企業診断士1次試験合格を支援する「合格ドリル」です。

今回は「組織活性化(前半)」です。インプットしたら、過去問にチャンレジしましょう。

出題範囲との関係

【経営戦略論】

【組織論】

・経営組織の形態と構造

・経営組織の運営

・人的資源管理

・労働関連法規

【マーケティング】

今回の学習キーワード

- 組織活性化

- 組織文化の変革

- 両利きの経営

試験対策

「組織変革のプロセスと抵抗理由」がよく出題されています。

組織活性化の方法

組織が大きな環境変化に直面した場合、環境変化に対応するために、組織を変革して活性化していく必要があります。

組織活性化の主な手法には、以下があります。

組織活性化の主な手法

- 組織文化の変革

- トップマネジメントの変革。全社としての取り組み

- 組織学習(高次学習)

- ミドルマネジメントの変革。中間層に権限を付与して組織を変える

- 人材のダイバーシティ

- ロワーマネジメントの変革。人材レベルでの変革を図る

今回は、トップマネジメントの変革である「組織文化の変革」について、勉強していきます(組織学習、人材のダイバーシティは次回勉強します)。

組織文化の変革

成熟期の企業、組織のライフサイクルの「公式化段階」にある組織では、組織文化が硬直化し、環境変化に対応できなくなるケースが発生します。

そのような場合は、組織を活性化させるために、組織文化の変革が必要になってきます。

組織文化を変革させるには、以下の3つのステップが必要になります。

組織文化の変革プロセス

- 変革の必要性を認識する

- 変革案を創造する

- 変革を実施して定着させる

(STEP1)変革の必要性を認識する

最初は、組織文化の変革の必要性を認識するステップです。

変革の必要性を認識するには、以下の3点が重要になります。

組織文化の変革の必要性を認識する

- 組織スラックがある

- リッチな情報を入手する(未加工の生データで、多様な解釈を導き出せる情報)

- コンフリクトを活用する

組織スラックとは「組織における余裕資源」をいいます。

組織スラックがあると、イノベーション遂行のための資源になる、新規行動案の探索に対してリスク選好的(リスク志向的)になりやすいなどのメリットがあります。

また、リッチな情報を入手することも重要です。

リッチな情報とは「顧客や従業員の声のなど、未加工の生データで、多様な解釈を導き出せる情報」のことを言います。

リッチな情報を入手することで、部署間のコンフリクトが発生することがありますが、コンフリクトを活用することで、組織を変革する必要性を認識させていくことが重要です。

(STEP2)変革案を創造する

組織文化の変革の必要性を認識した後は、変革案を創造していくステップです。

変革案を創造する過程に影響を与える条件には、以下があります。

変革案の創造過程に影響を与える条件

- 多様な領域・背景を持つ人々からなる自律的組織単位を編成する

- フェイス・トゥ・フェイスの対話で、暗黙知を組織に共有する取り組みがある

- 各メンバーが重複した情報を持つこと(情報の冗長性)

「多様な領域・背景を持つ人々を集めて、対話を通じて議論を活性化させる」ことがポイントです。

(STEP3)変革を実施して定着させる

最後は、変革を実施して定着させるステップです。

変革には抵抗が生じます。組織変革への抵抗が生じる理由には、以下があります。

組織変革への抵抗が生じる理由

- 既得権益が失われる

- 現状を維持しようとする力が働く

- 有能性の罠(既にある程度の水準を満たしており、変革の必要性を感じない)

- 埋没コストの発生(これまで投資してきたものが無駄になる)

- 変革の必要性の認識不足

変革への抵抗を克服する手段としては、以下が重要になります。

組織変革への抵抗を克服する手段

- 大きな犠牲者を変革のデザイン段階で参画させ、犠牲者ではなく、設計者と認識させる

- 新しい組織に適応するための十分な教育・訓練の時間と機会を提供する

- 従業員と十分なコミュニケーションを取る

- 変革を支持する従業員にボーナス、給与、昇進などの報酬を与えて動機付けする

- プロジェクトチームを構成し、移行プロセスを管理する

なお、組織の心理的安全性(自分の考えや気持ちを誰にでも安心して発言できる状態)が高い場合は、抵抗が生じにくくなる点も覚えておきましょう。

両利きの経営

組織変革に関連して、「両利きの経営」も理解しておきましょう。

両利きの経営とは「新たな事業機会の発掘である「探索」と、既存事業の深堀である「深化」をバランスよく行うべきという考え方」のことを言います。

「ラディカルイノベーション(破壊的イノベーション)」と「インクリメンタルイノベーション(漸進的イノベーション)」のバランスが大事であるということです。

両利きの経営の成功要因ついても、理解しておきましょう。

両利きの経営の成功要因

- 戦略的な意図を明確化する(探索と深化の必要性を正当化する)

- 経営陣が新規事業の育成と資金提供にコミットする

- 新規事業が独自の組織運営を行えるよう、既存の深化型事業から十分な距離を置く

- 新規事業と既存の深化型事業にまたがる共通のビジョン、価値観、文化を醸成する

- 新規事業に独立性を与えるとともに、全社的な資産や組織能力にアクセスする権限を与える

経営陣の明確な意思・ビジョンのもと、「新規事業が独自に動ける組織にしつつも、既存事業と共通のビジョン、価値観を揃えることで一体感を作り出す」ことが大事であると理解しておくといいでしょう。

【過去問】平成26年度 第21問(組織変革)

問題

Q.変化する環境に効果的に適応していくためには、組織を戦略的に変革することが必要となることがある。一般に戦略的に組織変革を進めていくプロセスを、①組織変革の必要性を認識すること、組織変革案の創造、②組織変革の実施・定着という段階に分けて考えることができる。戦略的な組織変革のプロセスについて、以下の設問に答えよ。

(設問1)

文中の下線部①の組織変革の必要性を認識することに関する記述として、最も適切なものはどれか。

【ア】

組織の現状を客観的に診断するために、組織内の情報に頼らず、外部環境の調査機関やコンサルタントなどから情報を収集する。

【イ】

組織変革を進めている間にも現在の業務を遂行しなければならないため、中間管理職や現場管理者を巻き込まないよう配慮し、大局観をもったトップマネジメントが現状を診断する必要がある。

【ウ】

組織メンバー間やコンサルタントとの間で、フェイス・ツー・フェイスのコミュニケーションを通じて、できるだけ問題が生じている現場の生のデータを収集し、予期されなかった事態についての情報にも耳を傾ける必要がある。

【エ】

変革の認識を共有する場面では、様々なコンフリクトが顕在化した場合、円滑な変革プロセスを妨害する可能性があるため、速やかに政治的な処理をしていく必要がある。

解答・解説

正解:ウ

ア:不適切。従業員の声のなどの組織内のリッチな情報も重要になるため、不適切です。

イ:不適切。多様な領域・背景を持つ人々を集めて、対話を通じて議論を活性化させるため、不適切です。

ウ:適切。リッチな情報の説明に合致するため、適切です。

エ:不適切。コンフリクトを活用することで、組織を変革する必要性を認識させていくことが重要であるため不適切です。

(設問2)

いかに優れた変革案が作成されても、実際にその変革を実施し、定着させる過程で様々な混乱や抵抗が生じることがある。文中の下線部②の組織変革の実施・定着段階に関する記述として、最も適切なものはどれか。

【ア】

既存の組織内で権力を持っていた集団が新しい組織案ではその権力を失ってしまうことに抵抗を示す可能性があるので、そのような権力集団を排除する必要がある。

【イ】

望ましい組織変革案を支持するメンバーに対して、ボーナス、給与、昇進などの報酬を与え動機づける必要がある。

【ウ】

変革の実施段階では、非公式のコミュニケーションルートを様々なうわさや妨害情報が流れるので、非公式な情報ルートを遮断し、公式なコミュニケーションを徹底することが重要となる。

【エ】

変革を自己に有利な形で利用して権力を握ろうとする集団が登場することがあるため、混乱が収まるまで新しい組織案を提示しないようにしなければならない。

解答・解説

正解:イ

ア:不適切。排除するのではなく、変革のデザイン段階で参画させたほうがよいため、不適切です。

イ:適切。選択肢の通りです。

ウ:不適切。非公式のコミュニケーションも活用することが大事であるため、不適切です。

エ:不適切。経営陣が新しい組織案を提示したほうが混乱が収まると想定されるため、不適切です。

【過去問】令和5年度 第23問(組織変革)

問題

Q.組織には、環境変化とそれに伴う組織変革に対して抵抗を示す側面がある。組織において変化や変革に対する抵抗が生じる理由に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

【ア】

業務プロセスを変革したとしても、それと整合するように組織構造や業績評価システムといった他のサブシステムも併せて変革しない限り、変革を元に戻す組織的な作用が働きやすいから。

【イ】

現状の資源配分パターンから最も大きな利益を得ている部門は、環境変化に伴う資源配分パターンの変革を脅威と見なし抵抗する傾向があるから。

【ウ】

支援的な組織風土によって組織の心理的安全性を高めに維持しようとする構造的慣性が組織には存在するから。

【エ】

従業員が所属する集団の規範が、変革に対する従業員の前向きな考えや行動を抑制するように作用する可能性があるから。

【オ】

従業員の思考や行動を同質化する組織社会化のプロセスが、組織の革新性を阻害する可能性があるから。

解答・解説

正解:ウ

ア:適切。業績評価システムも変わらなければ行動も変わらないため、適切です。

イ:適切。既得権益が失われる場合、変革に抵抗することになりがちなので、適切です。

ウ:不適切。支援的な組織風土によって組織の心理的安全性を高い場合は、抵抗が生じにくくなるため、不適切です。

エ:適切。集団の現状を維持しようとする力が働くと、変革に抵抗することになりがちであるため、適切です。

オ:適切。従業員の思考や行動を同質化する圧力が強いと、従来の行動を維持する圧力が強まるため、適切です。

【過去問】平成27年度 第20問(組織変革)

問題

Q.組織は、ときに環境変化に対して抵抗することがある。組織が変化へ抵抗する理由として、最も不適切なものはどれか。

【ア】

個人が変革を志向していたとしても、グループの規範がこれを抑制する慣性をもつから。

【イ】

組織が有する公式化されたルールが、既存のルールに従うよう組織メンバーを社会化するから。

【ウ】

組織固有の特殊スキルを持つグループが、組織の外部へと専門家ネットワークを広げているから。

【エ】

組織内で大きな予算を有し決定権限を持つグループが、自らの利益や権力を守ろうとするから。

【オ】

組織を構成するサブシステムが存在するため、変化が部分的なものにとどまりがちになるから。

解答・解説

正解:ウ

ア:適切。グループの慣性に関する内容であり、適切です。

イ:適切。組織ルールが逆機能に働くことは起こりうるため、適切です。

ウ:不適切。組織の外部へと専門家ネットワークを広げている場合、環境変化に柔軟になる可能性が高いため、不適切です。

エ:適切。既得権益に関する内容であり、適切です。

オ:適切。いくつかのサブシステムがあると、そこで変化が止まる可能性があるため、適切です。

【過去問】令和3年度 第23問(組織変革)

問題

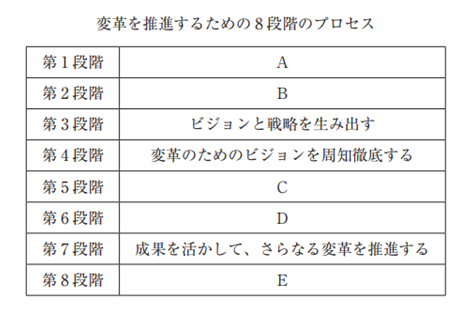

Q.J.P.コッター(J. P. Kotter)の提唱した組織変革の 8 段階モデルによると、変革プロセスの各段階には変革を推進する場合に生じがちな独自の課題が存在し、目標とする変革を実現するために変革の推進者にはこれらの課題を克服することが求められる。

下図は、 8 段階モデルの各段階における課題を図示したものである。

図の中の空欄A~Eに入る課題の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

【ア】

A:危機意識を高める

B:従業員の自発を促す

C:変革推進のための連帯チームを築く

D:短期的成果を実現する

E:新たな方法を企業文化に定着させる

【イ】

A:危機意識を高める

B:変革推進のための連帯チームを築く

C:新たな方法を企業文化に定着させる

D:短期的成果を実現する

E:従業員の自発を促す

【ウ】

A:危機意識を高める

B:変革推進のための連帯チームを築く

C:従業員の自発を促す

D:短期的成果を実現する

E:新たな方法を企業文化に定着させる

【エ】

A:変革推進のための連帯チームを築く

B:危機意識を高める

C:従業員の自発を促す

D:短期的成果を実現する

E:新たな方法を企業文化に定着させる

【オ】

A:変革推進のための連帯チームを築く

B:危機意識を高める

C:短期的成果を実現する

D:新たな方法を企業文化に定着させる

E:従業員の自発を促す

解答・解説

正解:ウ

組織変革の 8 段階モデルを知らなくても、組織文化の変革(組織変革)のステップである(1)変革の必要性を認識する→(2)変革案を創造する→(3)変革を実施して定着させるを理解していれば、答えられる問題です。

【過去問】令和元年度 第20問(組織変革)

問題

Q.次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

メーカーA社では、経営陣が「次世代の主力製品」と鳴り物入りで導入した製品Xについて、累積損失が膨らんだため、市場から撤退する決定がなされた。実は5 年ほど前から、製品Xには深刻な問題があると気づいていた現場管理者が数人いた。生産上のトラブルが続き、そのコストを価格に転嫁すれば競争力を失うことに気づ

いていたのである。しかしこの情報が、経営陣に伝わるには時間がかかりすぎた。その原因を探求すると、以下のような状況であったことが分かった。

生産現場の管理者たちは、改善運動で成功してきた実績と有能感を持っていた。

当初は、改善運動で問題が処理できると考えていたが、マーケティング面の問題がより深刻であることが分かった。そこで彼らは、製品Xのプロジェクトマネジャー(以下、「ミドル」という)に問題の深刻さを伝える報告書を作成した。A社では、こ

うした報告書には改善提案を付けることが当然視されていたため、時間をかけて詳細なデータを付けた。

しかしこの精緻な報告書は、製品Xの導入決定の際に、トップ主導で行った生産やマーケティングの調査を根底から覆すような内容を含んでいた。そこでミドルは、まず現場管理者たちに、その報告書に記載されたデータが正しいのか詳しく調べるよう指示した。報告書が正しそうだと分かると今度は、経営陣に悲観的な情報を小出しに流し始めた。経営陣からはいつも「説明資料が長すぎる」と叱られていたので、資料のデータを大幅に割愛し、問題の深刻さをオブラートに包み、現場では事態を十分掌握しているように表現していた。そのため経営陣は製品Xについて、引き続き「次世代の主力製品」と熱い期待を語り続け、必要な財務的資源も保証していったのである。

現場の管理者たちは問題点を指摘したにもかかわらず、経営陣は製品Xへの期待を語り、ミドルからは再検討の要請がなされたため混乱した。そのうち彼らは、製品Xに悲観的な資料を作ることを控え、責任はミドルにあると考えるようになった。やがて、納得したわけではなかったが、あまり気に留めることもなくなった。

(設問1)

あなたがコンサルタントとしてA社の問題を分析するとしたら、A社の組織メンバーが持つ行動モデルに当てはまるものはどれか。最も適切なものを選べ。

【ア】

自分たちの考え方を頻繁に検証する。

【イ】

情報の妥当性を重視する。

【ウ】

積極的にリスクを取ろうとする。

【エ】

全社的な観点から自己の責任を果たそうとする。

【オ】

問題の論理的な部分を重視し、感情的な部分は排除しようとする。

解答・解説

正解:オ

報告書のデータが正しいことが分かったにもかかわらず、経営陣には「説明資料が長すぎる」と叱られていたため、悲観的な情報を減らして危機感を醸成していなかったことから、選択肢オが最も近いと判断できます。

(設問2)

あなたがコンサルタントとしてA社の組織を変革する際に、その方針や手段として、最も適切なものはどれか。

【ア】

Off-JT のワークショップやセミナーを活用し、真実を明らかにしたからといって不利な立場に立たされることはない、という態度を経営者が率先して組織メンバーに身に付けさせる。

【イ】

与えられた目標について利得の可能性を最大化し、損失の可能性を最小化するよう、組織のメンバーを動機づける。

【ウ】

管理職には自らの役割を明確にさせ、それを強化するために、他者に指示を出したり、他者を傷つけることのないよう、伝える情報の範囲を自身でコントロールするよう訓練する。

【エ】

組織のメンバーは個人の責任と業績に応じて適切に報酬を得ることができる、という理念を定着させる。

【オ】

組織の和を重視し、組織メンバーや既存の制度を脅かすような言動は慎むよう訓練する。

解答・解説

正解:ア

第1問において、経営陣に配慮した行動を取っていることが明らかであり、「真実を明らかにしたからといって不利な立場に立たされることはない」という状況に置いて、ディスカッションすることが重要だと判断できます。そのため、選択肢アが正解になります。

【過去問】令和3年度 第22問(両利きの経営)

問題

Q.企業の長期的成長のためには、既存事業の深化(exploitation)と新規事業の探索(exploration)のバランスを取る経営が重要だと言われている。C.A.オライリー(C. A. O’Reilly)とM.L.タッシュマン(M. L. Tushman)は、この深化と探索を両立する組織能力を両利き(ambidexterity)と名づけた。

両利きの経営を実践するための組織に関する記述として、最も適切なものはどれか。

【ア】

既存事業ユニットと新規事業探索ユニットが経営理念を共有し、公平性を確保するために、共通の事業評価基準を構築する必要がある。

【イ】

既存事業ユニットと新規事業探索ユニットのオペレーションを効率的に管理するために、機能横断的なチームを設計する必要がある。

【ウ】

既存事業ユニットと新規事業探索ユニットを構造上分離しつつ、異なる文化が生まれないようにするため、ビジョンを共有する必要がある。

【エ】

既存事業ユニットと新規事業探索ユニットを構造上分離し、探索ユニットに独立性を与えるとともに、全社的な資産や組織能力にアクセスする権限を与える必要がある。

解答・解説

正解:エ

ア:不適切。前半の記述は正しいですが、新規事業探索ユニットが独自の組織運営を行えるように事業評価基準は分けた方がよいため、不適切です。

イ:不適切。新規事業探索ユニットが独自の組組運営を行えるように、既存事業ユニットから十分な距離を置いたほうがよいため、不適切です。

ウ:不適切。新規事業探索ユニットと既存事業ユニットにまたがる共通のビジョン、価値観、文化は醸成すべきですが、個別ユニットのビジョンも許容することが必要であるため、不適切です。

エ:適切。選択肢の通りです。

今回のおさらい

今回は「組織活性化(前半)」を勉強しました。

組織文化の変革は頻出論点であるため、ポイントを理解しておきましょう。

組織活性化(前半)

- 組織が大きな環境変化に直面した場合、組織を変革して活性化していく必要がある。組織活性化の手法には、(1)組織文化の変革、(2)組織学習、(3)人材のダイバーシティがある。

- 組織文化の変革は、(1)リッチな情報などから変革の必要性を認識し、(2)多様な背景を持つメンバーで変革案を創造し、(3)変革を実施して定着させていく。

- 両利きの経営とは、新たな事業機会の発掘である「探索(≒ラディカルイノベーション)」と、既存事業の深堀である「深化(≒インクリメンタルイノベーション)」をバランスよく行うべきという考え方のことである。

中小企業診断士は難関資格ですが、正しく勉強すれば、1~2年で合格できます。

できるビジネスマンへの第一歩として、中小企業診断士の勉強を考えてみてください。

この記事に満足頂いた方は、ぜひTwitterのフォローをお願いします。