中小企業診断士1次試験合格を支援する「合格ドリル」です。

今回は「コーポレートガバナンス、同族経営(ファミリービジネス)」です。 インプットしたら、過去問にチャンレジしましょう。

出題範囲との関係

【経営戦略論】

・経営計画と経営管理

・企業戦略

・成長戦略

・経営資源戦略

・競争戦略

・技術経営(MOT)

・国際経営(グローバル戦略)

・企業の社会的責任(CSR)

・その他経営戦略論に関する事項

【組織論】

【マーケティング】

今回の学習キーワード

- コーポレートガバナンス(企業統治)

- 所有と経営の分離、所有と支配の分離

- プリンシパル-エージェント問題

- 情報の非対称性、モラルハザード、エージェンシーコスト

- 同族経営(ファミリービジネス)

- スリーサークルモデル

- 4Cモデル

試験対策

ファミリービジネスに関する出題が増えています。「スリーサークルモデル」「4Cモデル」は過去問で理解しておきましょう。

コーポレートガバナンス(企業統治)

コーポレートガバナンス(企業統治)とは「企業の不祥事を防ぐ、企業の収益力を強化することを目的に、経営者による経営が適切に行われているかをチェック・監視すること」をいいます。

最初に、コーポレートガバナンスが生じた流れを確認しましょう。

コーポレートガバナンスが生じた流れ

- 企業規模が拡大することで、巨大な資本需要が発生する

- 企業は株式を発行して資本調達を行う

- 多数の株主が出現し、1人あたりの持ち株比率が低下する

- 企業規模の拡大により専門経営者が出現し、「所有と経営の分離」が生じる

- 株式の分散が進むと、株主総会で影響力を行使できる株主が存在しなくなり、「所有と支配の分離」が生じる

「所有と支配の分離」が生じると、経営者が暴走しても誰も止めることができなくなるため、経営者のチェック・監視機能として、コーポレートガバナンスが登場しました。

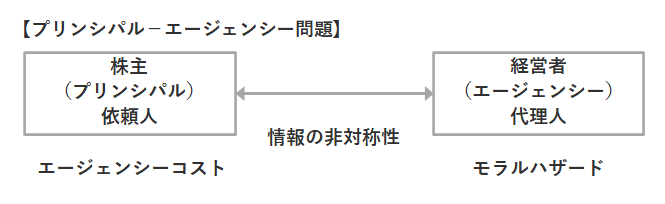

このような株主と経営者の関係を「プリンシパル-エージェント問題(利害対立問題)」と言うことがあります。

具体的には、株主(プリンシパル。依頼人)は短期の利益を志向する一方で、経営者(エージェンシー。代理人)は中長期の発展を志向するため、両者の利害は対立することになります。

また、株主と経営者の間には、情報の非対称性(経営情報が経営者に偏る)が生じるため、経営者が経営努力を怠ることがあります。これをモラルハザードといいます。そのため、株主は経営者の行動を監視するための費用(エージェンシー・コスト)を支払う必要があります。

このプリンシパル-エージェンシー問題は、企業の利益を減らし、不正の温床となるため、防止する仕組みとしてコーポレートガバナンスが求められることになります。

コーポレートガバナンスの手段には、以下のようなものがあります。

コーポレートガバナンスの手段

- 社外取締役、社外監査役の設置

- 委員会等設置会社の設置

- 内部統制の仕組みの強化

- 情報開示体制の確立

- 社員の行動規範や企業倫理憲章の設定

なお、日本とアメリカではコーポレートガバナンスの特徴が異なるため、ポイントを整理しておきましょう。

日本型コーポレートガバナンスの特徴

- 株主よりも従業員の利益が優先される

- 役員の大半が内部昇進による社内取締役で構成される

- 上記を反映して、長期的な視点での経営を行う傾向が強い

アメリカ型コーポレートガバナンスの特徴

- 従業員よりも株主の利益が優先される

- 役員の大半が社外取締役で構成される

- 株主の要求に応えるため、短期視点での経営を行う傾向が強い

同族経営(ファミリービジネス)

コーポレートガバナンスは、大企業との関連が強いテーマですが、日本では同族経営(ファミリービジネス)が大半を占めます。

同族経営(ファミリービジネス)とは「創業者一族が企業経営を担っている、もしくは、株式を保有している会社」のことで、オーナー企業、同族会社などとも呼ばれます。

同族経営(ファミリービジネス)には、以下のメリットがあります。

同族経営(ファミリービジネス)のメリット

- 機動力のある経営が可能である

- 株主に左右されない長期的視点での経営が可能である

- 社長交代などの経営の移行を計画的に実施できる

もちろん、デメリットもあります。

同族経営(ファミリービジネス)のデメリット

- オーナーによる会社の私物化(公私混同)が生じやすい

- 能力不足の人材が経営者になる可能性がある

- 組織が硬直化しやすい

スリー・サークル・モデル

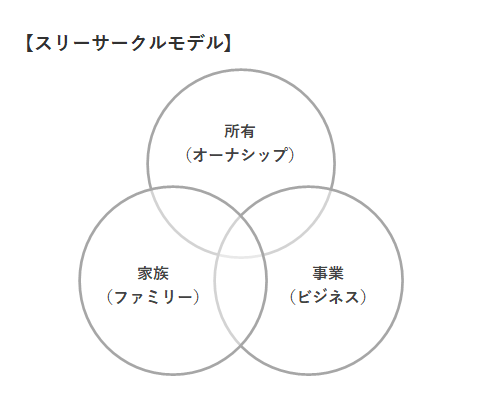

同族経営(ファミリービジネス)を理解する枠組みとして、「スリー・サークル・モデル」を勉強しておきましょう。

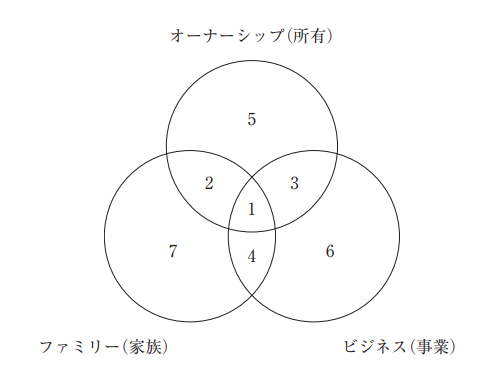

スリー・サークル・モデルは、同族経営の企業統治として「所有(オーナーシップ)」「家族(ファミリー)」「事業(ビジネス)」から整理するモデルです。

関係者がどの立ち位置にいるかによって、物の見方、利害関係が変わってくることを示しています。

同族経営(ファミリービジネス)は、所有と経営が未分離な組織である一方、スリーサークルモデルのバランスが悪いときは修復や事業承継において、第三者が介入しないと調整が難しい場合が多くなります。

上記のような問題を解決するときのフレームワークとして利用されます。

試験対策では、それぞれの立ち位置を踏まえて、正誤を問う問題が出題されます。株式の所有、取締役としての会社への責任を意識し、落ち着いて考えれば正解できます。

4Cモデル

4Cモデルとは、欧米のファミリービジネスの事例研究に基づき、好業績を長く維持するファミリービジネスには、4つのCの組み合わせから経営が成り立っているとするモデルです。

重要なポイントは、4つのCのバランスが重要であり、いずれかに経営が偏らないようにすることです。

4Cモデル

- 継続性(continuity)

- 創業家の抱いたミッションを達成するために、長期的視点で投資を行う

- コミュニティ(commuity)

- 同族集団

- 従業員を強い価値共有集団とすること。従業員を厚遇し、忠誠心と主体性を導き出す

- コネクション(connection)

- 良き隣人であること

- 顧客、取引先、広く社会一般と良好な関係を築く

- コマンド(command)

- 自由な行動と環境適応

- 環境変化に合わせて創業家出身のトップが新しい事業を創造して永続性を保つ

それぞれの要素にプラスの側面とマイナスの側面があることを認め、そのバランスを取ることの重要性を述べたモデルである点を理解しておきましょう。

【過去問】平成26年度 第20問(コーポレートガバナンス)

問題

Q.企業経営における意思決定の不正を防止したり、企業価値の向上を目指すために企業統治(コーポレート・ガバナンス)の重要性が高まっている。企業統治を強化するために有効な方法として、最も不適切なものはどれか。

【ア】

業務に関係して違法行為や背任行為を起こさないよう内部統制制度を導入する。

【イ】

取締役会に社外取締役を、監査役会に社外監査役を導入する。

【ウ】

取締役会の中に指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置する。

【エ】

取締役のほかに執行役員をおき、取締役会に参加させる。

【オ】

倫理憲章や行動規範などを作成周知し、社員の意思決定における判断基準として制度化する。

解答・解説

正解:エ

ア:適切。内部統制制度を導入することは、企業統治の強化につながるため、適切です。

イ:適切。社外取締役、社外監査役の導入は、企業統治の強化につながるため、適切です。

ウ:適切。委員会設置会社を設置することは、企業統治の強化につながるため、適切です。

エ:不適切。法律上、執行役員は取締役会に参加できないため、不適切です。

オ:適切。倫理憲章や行動規範などの作成周知は、企業統治の強化につながるため、適切です。

【過去問】令和3年度 第9問(ファミリービジネス)

問題

Q.次の文章を読んで、問題に答えよ。

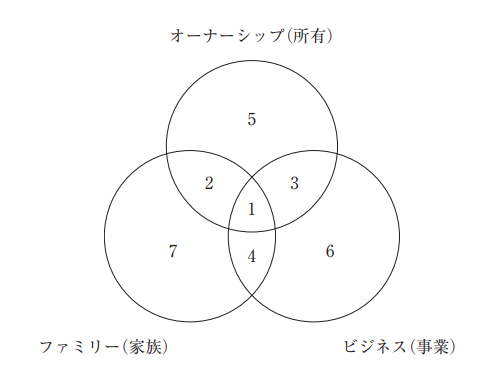

株式会社Xの前社長Aは長男Bに代表取締役社長の座を譲り、企業経営から完全に引退した。しかし、Aは株式全体の 55 %を引退後も所有しており、Bは株式を所有していない。株式会社Xではない会社に勤務しているAの次男Cが 20 %、Aの三男で常勤の専務取締役であるDが 10 %、Aの配偶者で専業主婦のEが 15 %の株式を有している。

Bが社長に就任した後、数年間は経営が順調であったが、最近は業績が急に悪化して経営の立て直しが求められるようになり、家族が集まり会議が開催された。A、B、C、D、Eそれぞれが、スリーサークルモデルのどこに位置しているかを下図で確認した上で、それぞれの立場に最もふさわしい発言をしているものを下記の解答群から選べ。

【ア】

Aの発言: 大株主として、Bの親として、また日々の経営を任されたものとして今後は行動していかなければならない。

【イ】

Bの発言: 信頼できる右腕がいなかったことも失敗の大きな要因の 1 つなので、代表取締役の権限で、現在別の会社で働いている友人のF君を新たに専務取締役に決定する。

【ウ】

Cの発言: 私は、日常の経営に携わっているわけではない。株主への配当がしっかりできるように経営してほしい。

【エ】

Dの発言: 私は、日々の経営には関心も責任もない。今までと同様に、今後もBの経営を株主としてしっかり監視する。

【オ】

Eの発言: 次の株主総会でBが代表取締役社長に選ばれるかどうか心配であるが、私はBの母親というだけであって、株主総会で何もできない。

解答・解説

正解:ウ

ア:不適切。Aは大株主であるが、企業経営から引退しており、日々の経営を任されていないため、不適切です。

イ:不適切。取締役の選任は、株主総会の普通決議が必要であるが、Bは株式を保有していないため、不適切です。

ウ:適切。選択肢の通りです。

エ:不適切。Dは専務取締役であるため、日々の経営に責任があるため、不適切です。

オ:不適切。Eは株式を保有しているため、不適切です。

【過去問】令和2年度 第11問(ファミリービジネス)

問題

Q.次の文章を読んで、問題に答えよ。

企業Aは、前社長のBが 30 年前に設立した株式会社であるが、Bが高齢化のため、すでに 10 年前から同社の役員を務めていた長男Cが社長に就任し、Bは会長に就任した。会長としても、毎日出社して仕事は継続する。CはBが所有する株式をすべて買い取り、Cの持株比率は 5 %から 60 %になり、Bの持株比率はゼロになった。Bの妻Dも所有する株式すべてを長女Eに譲り、Eの持株比率は 10 %から 20 %になった。DもEも、社長の交代前も後も企業Aの役員や従業員ではない。また、Bとともに企業Aを支えていた家族以外の役員 5 人も退社し、所有していた 20 %の持株すべてを子供たち 10 人に譲った。

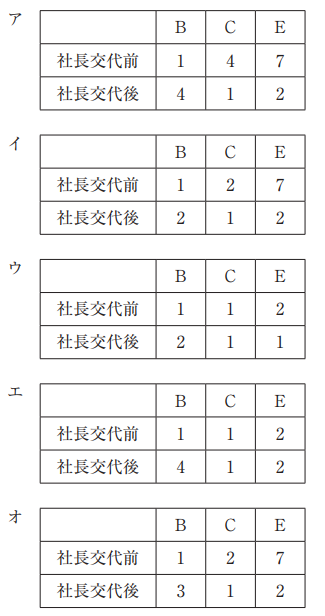

ファミリービジネスのシステムを、「オーナーシップ(所有)」「ビジネス(事業)」「ファミリー(家族)」の 3 つのサブシステムから成るスリー・サークル・モデル(下図参照)で表した場合、企業Aの社長交代前と交代後のB、C、Eのスリー・サークルにおける位置の変化を示す最も適切なものを下記の解答群から選べ。

〔解答群〕

解答・解説

正解:エ

社長交代前は、B、Cともに、株式を保有し、事業に関与しているため「1」になります。一方、Bは社長交代を機に、株式をすべて譲渡しているため「4」の立ち位置に変更になります。Eは社長交代に関係なく、株式を保有しているが、役員や従業員ではないため「2」のままになります。

【過去問】平成30年度 第11問(ファミリービジネス)

問題

Q.創業家とその一族によって所有、経営されるファミリービジネスの中小企業は多い。ファミリービジネスのシステムを、互いに重なり合う部分を持つ「オーナーシップ」「ビジネス」「ファミリー」の3 つのサブシステムで表すスリー・サークル・モデルに関する記述として、最も不適切なものはどれか。

【ア】

スリー・サークル・モデルは、経営理念の核となる家訓の維持を重視するファミリービジネスに適用でき、ファミリービジネスの限界が何に起因するのかを知るなど、個々のファミリービジネスで異なる経営の問題解決に有用である。

【イ】

スリー・サークル・モデルは、直系血族の経営から従兄弟などを含む広い意味でのファミリービジネスへ変化していくようなファミリービジネスの時間による変化について、オーナーシップ、ビジネス、ファミリーの3 次元から分類するモデルへと展開できる。

【ウ】

スリー・サークル・モデルは、ファミリービジネスの3 つのサブシステムに対する利害関係者の関わり方を表し、ファミリービジネスの中小企業に関わるすべての個人は、自らを3 つのサブシステムの組み合わせからなるセクターのいずれか1 つに位置づけて問題解決に関わる。

【エ】

スリー・サークル・モデルは、ファミリービジネスの合理的経営のための戦略計画とファミリー固有のビジョンや目標との間の適合を図り、コンフリクト回避のためにファミリーメンバーの継続的関与と戦略を並行的に計画させるモデルである。

【オ】

スリー・サークル・モデルは、ファミリービジネスの中小企業に内在する複雑な相互作用の分析の助けとなり、企業内外の人間関係における対立、役割上の困難な問題を理解する際に、それらが何に起因するのかを知るのに役立つ。

解答・解説

正解:エ

ア:適切。スリー・サークル・モデルはファミリービジネスに適用でき、個々のファミリービジネスで異なるっ経営課題の解決に有用であるため、適切です。

イ:適切。選択肢の通りです。

ウ:適切。選択肢の通りです。

エ:不適切。スリー・サークル・モデルは、ファミリーメンバーの継続的関与と戦略を並行的に計画させるモデルではないため、不適切です。

オ:適切。スリー・サークル・モデルは「オーナーシップ」「ファミリー」「ビジネス」から役割上の困難な問題を理解するのを助けるため、適切です。

【過去問】令和4年度 第7問(ファミリービジネス)

問題

Q.ファミリービジネスの4 C モデルは、Continuity(継続性)、Community(同族集団)、Connection(良き隣人であること)、Command(自由な行動と環境適応)という4 つを重要な要素とするものである。4 C モデルに関する記述として、最も適切なものはどれか。

【ア】

4 C モデルは、4 つの要素の中で自社の特徴を最も発揮できる要素を発見し、それを強化するためのものである。

【イ】

4 C モデルは、家族、企業の所有者、経営者など複数の属性を持つ構成員から成り立つファミリービジネスの複雑な利害関係を解決するためのものである。

【ウ】

4 C モデルは、競争優位の確立とファミリー固有のビジョンや目標を両立させるためのものである。

【エ】

4 C モデルは、所有と経営を分離する過程で、ファミリービジネスの長所を維持するためのものである。

【オ】

4 C モデルは、それぞれの要素にプラスの側面とマイナスの側面があることを認めたものである。

解答・解説

正解:オ

ア:不適切。4Cモデルは、4つのCのバランスが重要であることを表したものであり、不適切です。

イ:不適切。選択肢は「スリー・サークル・モデル」の内容であるため、不適切です。

ウ:不適切。4Cモデルは、好業績を長く維持するファミリービジネスの特徴を表現したものであるため、不適切です。

エ:不適切。4Cモデルは、所有と経営が未分離であるファミリービジネスに関するものであるため、不適切です。

オ:適切。選択肢の通りです。

今回のおさらい

今回は「コーポレートガバナンス、同族経営」を勉強しました。

同族経営は、2次試験のベースになりますので、このタイミングでしっかり理解しておきましょう。

コーポレートガバナンス、同族経営

- コーポレートガバナンスとは「経営者による経営が適切に行われているかをチェック・監視すること」をいう。

- 日本型のガバナンスは、従業員の利益が優先され、社内取締役が大半を占めることから長期的な視点での経営を行う傾向が強い。一方、アメリカ型は、株主の利益が優先され、役員の大半が社外取締役で構成される。株主の要求に応えるため、短期視点での経営を行う傾向が強い。

- 同族経営には「機動力のある経営が可能」「長期的視点での経営が可能」といったメリットがある一方で、「オーナーによる会社の私物化」「能力不足の人材が経営者になる可能性」「組織が硬直化しやすい」といったデメリットがある。

中小企業診断士は難関資格ですが、正しく勉強すれば、1~2年で合格できます。

できるビジネスマンへの第一歩として、中小企業診断士の勉強を考えてみてください。

この記事に満足頂いた方は、ぜひTwitterのフォローをお願いします。