中小企業診断士1次試験合格を支援する「合格ドリル」です。

今回は「マーケティング・プロセス(ターゲットマーケティング、マーケティングミックス)」です。インプットしたら、過去問にチャンレジしましょう。

出題範囲との関係

【経営戦略論】

【組織論】

【マーケティング】

・マーケティングの基礎概念

・マーケティング計画と市場調査

・消費者行動

・製品計画

・製品開発

・価格計画

・流通チャネルと物流

・プロモーション

・応用マーケティング

・その他マーケティング論に関する事項

今回の学習キーワード

- マクロ環境、ミクロ環境

- PEST分析、3C分析、SWOT分析

- セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング

- 地理的基準、人口統計的基準、心理的基準、行動的基準

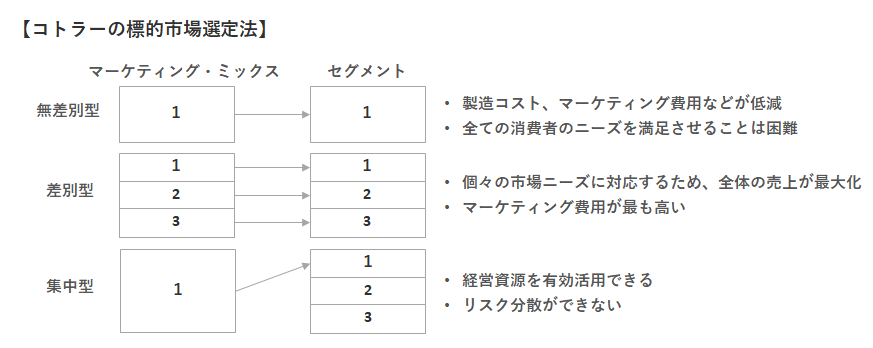

- コトラーの標的市場選定法(無差別型、差別型、集中型)

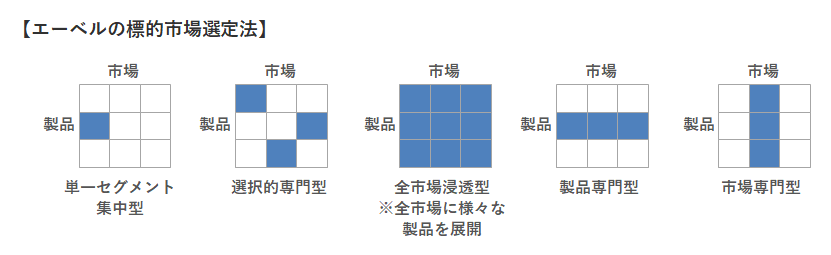

- エーベルの標的市場選定法(単一セグメント集中型、選択的専門型、全市場浸透型、製品専門型、市場専門型)

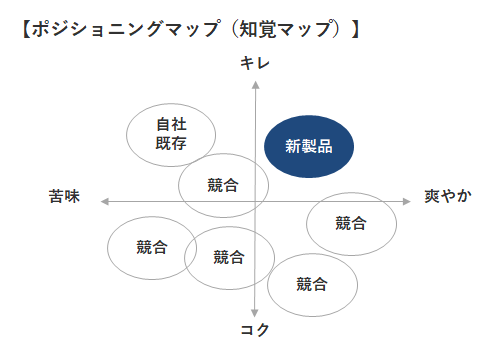

- ポジショニングマップ(知覚マップ)

- カニバリーゼーション

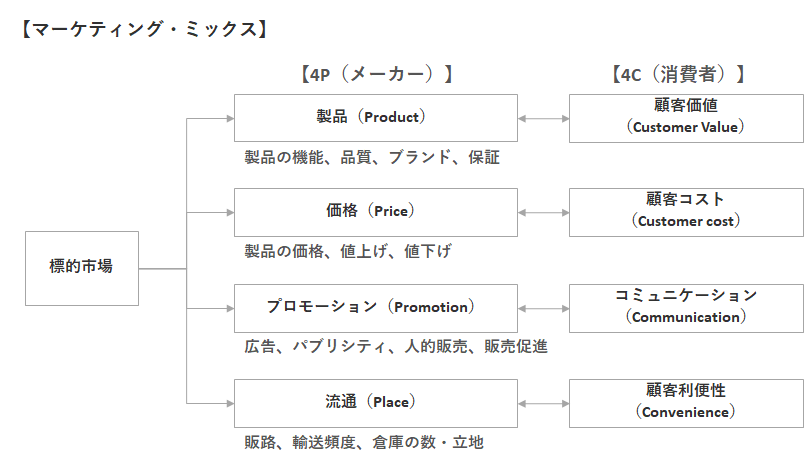

- マーケティング・ミックス(製品、価格、プロモーション、流通)

試験対策

「セグメンテーション」「エーベルの標的市場選定法」はしっかり理解しておきましょう。

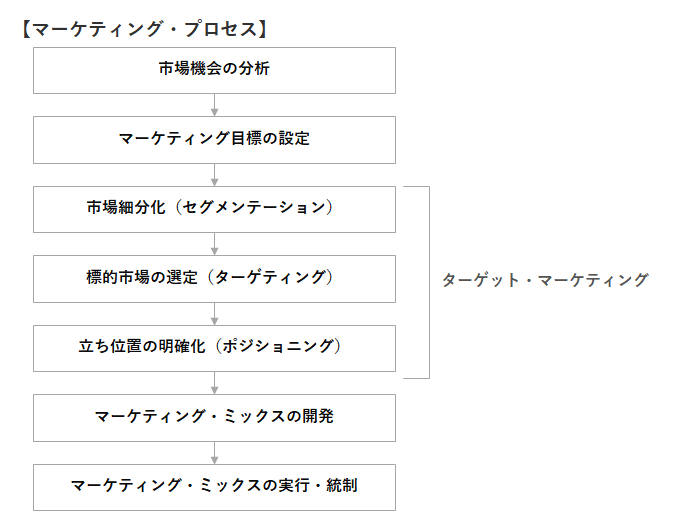

マーケティング・プロセスの全体像

前回は「マーケティングの定義」「マーケティングコンセプト」を勉強しました。

今回は「マーケティングの流れ(プロセス)」について、勉強していきます。

マーケティングの出発点は、経営環境の分析を通じて、戦略の方向性を検討する「市場機会の分析」です。

市場機会を分析した後は、売上高や利益などの目標を設定する「マーケティング目標の設定」を行います。

マーケティング目標を設定した後は、標的市場を設定して、自社のポジショニングを検討する「ターゲット・マーケティング」を実施します。

具体的には「市場細分化(セグメンテーション)」「標的市場の選定(ターゲティング)」「立ち位置の明確化(ポジショニング)」から構成されます。

その後、製品や価格、プロモーション、チャネル(流通)を開発して実行していく「マーケティング・ミックスの開発・実行・統制」のステップになります。

では、詳細を勉強していきましょう。

<STEP1>市場機会の分析

マーケティングの出発点は、経営環境の分析を通じて、戦略の方向性を検討する「市場機会の分析」です。

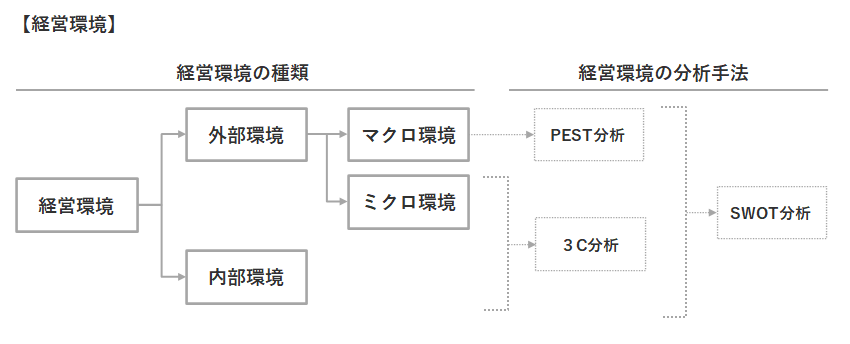

企業を取り巻く経営環境を分析する手法を整理すると、以下になります。

経営環境には「外部環境」と「内部環境」があります。さらに、外部環境は「マクロ環境」と「ミクロ環境」に分類できます。

マクロ環境とは「社会構造の変化として底流に流れている環境」で、自社でコントールできない環境です。自然環境、政治・法律環境、経済環境、社会・文化環境、技術環境などがあります。

一方、ミクロ環境とは「マクロ環境に誘発され、それらが絡み合って企業に直接影響を与える環境」で、自社でコントールできる(しやすい)環境です。市場環境、競合環境、供給環境、中間流通環境などがあります。

また、内部環境とは「企業内部の資源」で、組織構造、人材力、財務力、研究開発力、生産能力、マーケティング力などがあります。

経営環境を分析する目的は、市場における機会や脅威を明らかにし、自社にとっての機会と戦略の方向性を探ることです。

マクロ環境の分析では「PEST分析」、ミクロ環境の分析では「3C分析」が有名です。

PEST分析:マクロ環境の変化を分析する手法

- Politics(政治的要因)

- 法律や条例、規制など、行政レベルのルール変化

- Economy(経済的要因)

- 経済成長や物価、為替など経済動向の変化

- Society(社会的要因)

- ライフスタイルの変化や生活者意識の変化

- Technology(技術的要因)

- 商品開発や生産、マーケティング技術の変化

3C分析:ミクロ環境の動向を分析する手法

- 顧客(Customer)

- 市場規模・成長性、顧客ニーズ、購買決定プロセス

- 競合(Competitor)

- 業界の寡占度、参入難易度、競合の戦略

- 自社(Company)

- 全体戦略、利用可能な資源、自社能力(強み・弱み)

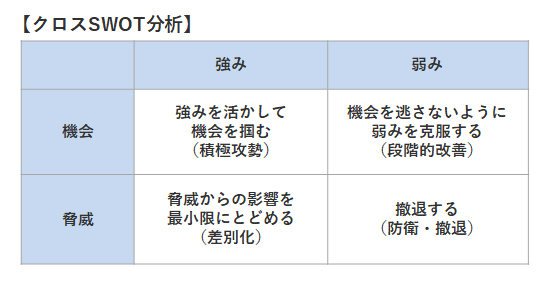

SWOT分析

SWOT分析は、外部環境と内部環境について、プラス影響とマイナス影響から「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」「強み (Strengths)」「弱み(Weaknesses)」に整理する手法です。

上記で環境を整理した後は、戦略の方向性を検討するためにクロスSWOT分析を実施します。

クロスSWOT分析の中でも「脅威がある中で、強みを活かし、機会を掴む」ことが経営資源が限られている中小企業の基本方針になります。

<STEP2>マーケティング目標の設定

市場機会を分析した後は、売上高や利益などの目標を設定する「マーケティング目標の設定」のステップです。

マーケティングでは、「売上高」「利益率」「マーケットシェア」が目標として設定されることが多いです。

マーケティング目標

- 売上高

- 利益高/利益率(売上高利益率、資本利益率(ROI))

- マーケットシェア

- 企業・製品イメージ ※リーダー企業が設定することが多い

<STEP3>ターゲット・マーケティング

マーケティング目標を設定した後は、標的市場を設定して、自社のポジショニングを検討する「ターゲット・マーケティング」を実施します。

ターゲット・マーケティングは、(1)市場を細分化し(=セグメンテーション)、(2)標的市場を設定し(=ターゲティング)、(3)自社の立ち位置を決定する(=ポジショニング)ステップから構成されます。

それぞれの頭文字を取って「STP」と呼ばれます。

つまり、「誰に、どのような価値を提供するか」を決定するステップです。

市場細分化(セグメンテーション)

市場細分化(セグメンテーション)とは、「消費者を同質なニーズ・選好を持っているとみなせるグループに分けること」を言います。

市場を細分化する基準には、「地理的基準」「人口統計的基準」「心理的基準」「行動変数基準」があります。それぞれの主な切り口は以下の通りです。

市場細分化の基準

- 地理的基準(ジオグラフィック基準)

- 地方(関東、関西など)

- 気候(寒暖、季節など)

- 人口密度(都市部、郊外、地方など)

- 人口統計的基準(デモグラフィック基準)

- 性別(男性、女性)

- 年齢(MT層、M1層、M2層、M3層など)

- 家族構成(単身、夫婦子なし、夫婦子あり、シニアなど)

- 所得(年収300万円未満、~500万円未満、~700万円未満など)

- 心理的基準(サイコグラフィック基準)

- ライフスタイル(健康志向型、都会型など)

- パーソナリティ(新しもの好き、保守的など)

- 行動変数基準(ビヘイビア基準)

- オケージョン(日常利用、特別利用など)

- ベネフィット(品質、サービス、経済性、迅速性など)

- 使用量(ヘビー、ミドル、ライト利用者など)

「地理的基準」から「行動変数基準」に向かうにつれて、「セグメンテーションに役立つ情報であるが、測定がしにくくなる」ことを理解しておきましょう。

上記の切り口は消費者向け(B to C)ですが、産業財・生産財(B to B)では「組織の所在地、業種、業態、企業規模、業歴、購買決定者の重視点、利用頻度、注文規模」などで細分化することができます。

また、細分化の切り口は無数にありますが、その切り口が効果的であるかを見極める基準として、コトラーは以下の基準を上げています。

市場細分化の評価(効果的なセグメンテーションの条件)

- 測定可能性

- セグメントの規模と購買力が容易に測定できる

- 維持可能性

- セグメントが十分に利益をあげられるほどの規模である

- 到達可能性

- マーケティング手段が、セグメントに容易に到達できる

- 差別可能性

- 各セグメントを区別でき、異なるマーケティングプログラムで異なる反応がある

- 実行可能性

- セグメントに効果的なマーケティング・プログラムが実行できる

標的市場の選定(ターゲティング)

市場を細分化した後は、自社が狙う標的市場を選定する「標的市場の設定」(ターゲティング)のステップになります。

具体的には、コトラーとエーベルが提唱した標的市場選定法を理解しておきましょう。

コトラーの標的市場選定法

コトラーはターゲティングの考え方として、「無差別型」「差別型」「集中型」の3つを提唱しています。

無差別型は、市場を細分化した上で、消費者ニーズの相違点ではなく、共通点に着目して1つの製品やサービスを、すべての市場へ投入する方法です。マスマーケティングに近い発想です。

差別型は、個々の市場ニーズに対応するため、全体の売上が最大化しやすい方法ですが、マーケティング費用が最も高い点がデメリットです。

集中型は、市場を細分化した上で、1つの市場に集中して製品やサービスを投入する方法です。経営資源を有効活用できる一方で、リスク分散ができないデメリットがあります。

エーベルの標的市場選定法

エーベルはターゲティングの考え方として、製品と市場の2軸から「単一セグメント集中型」「選択的専門型」「全市場浸透型」「製品専門型」「市場専門型」を提唱しています。

理解の仕方としては、「単一セグメント集中型」「選択的専門型」「全市場浸透型」を1つの流れとして理解し、「製品専門型」「市場専門型」はどちらで絞るかと考えていくと間違いが少なくなります。

エーベルの標的市場選定法

- 単一セグメント集中型

- 1つの市場に、1つの製品を展開する方法。

- 選択的専門型

- 自社の強みが活かせる市場と製品を選ぶ方法

- 全市場浸透型

- 全市場に様々な製品を展開する方法

- 製品専門型

- 1つの製品を、複数の市場に展開する方法

- 市場専門型

- 1つの市場に、複数の製品を展開する方法

立ち位置の明確化(ポジショニング)

ポジショニングとは、「選定した市場において、自社製品やサービスが占めたい立ち位置(=競合との差異化)を検討すること」です。

ポジショニングを検討するときは「ポジショニングマップ(知覚マップ)」が用いられます。

ポジショニングマップとは、消費者が意識する製品の知覚上の位置づけを異なる2軸から整理した図表です。

競合との対比をもとに自社のポジショニングを検討していきますが、空白地帯がある場合でも、その部分に消費者ニーズや市場性があるとは限らない点に注意しましょう。

また、ポジショニングマップには、自社の製品ラインでの位置づけを確認して、カニバリーゼーション(共食い)を防ぐ目的もあります。

カニバリゼーション(共食い)とは「同一企業内の類似製品間で同一市場を奪い合う現象のこと」を言います。

<STEP4>マーケティング・ミックスの開発・実行・統制

ターゲット・マーケティング(STP)を通じて、「誰に、どのような価値を提供するか」が決まった後は、マーケティング・ミックスを開発していきます。これは「どのように」に該当します。

マーケティング・ミックスとは「マーケティング目標を達成するために用いるマーケティング手段の組み合わせ」のことを言います。

マーケティング・ミックスとして「製品(Product)」「価格(Price)」「プロモーション(Promotion)」「流通(Place)」の頭文字を取った4Pが有名です。

ただし、4Pはメーカー側の発想から生まれたものであるため、消費者側の発想から生まれた4Cも対比で理解しておきましょう。

【過去問】令和6年度 第32問(ターゲット・マーケティング)

問題

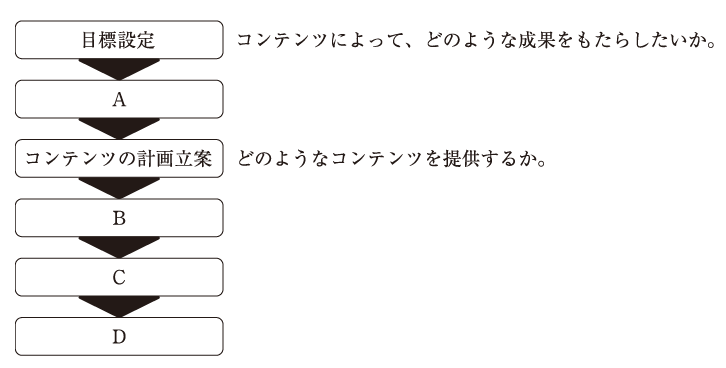

Q.マーケティング・コミュニケーションにおいては、コンテンツのマネジメントが重要である。下図は、典型的なコンテンツのマネジメント・プロセスを示している。図中の空欄A~Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

〔解答群〕

【ア】

A:差別化戦略の策定、B:セグメンテーション、C:コンテンツの制作、D:コンテンツの配信と拡散

【イ】

A:セグメンテーション、B:ターゲットの設定、C:コンテンツの制作、D:コンテンツの配信と拡散

【ウ】

A:セグメンテーション、B:ターゲットの設定、C:コンテンツの配信と拡散、D:リピートの獲得

【エ】

A:ターゲットの設定、B:コンテンツの制作、C:コンテンツの配信と拡散、D:コンテンツの評価と改善

【オ】

A:ポジショニング政策の立案、B:セグメンテーション、C:コンテンツの評価と改善、D:コンテンツの配信と拡散

解答・解説

正解:エ

マーケティング・コミュニケーションですが、マーケティングプロセスが理解できていると解答できる問題です。「コンテンツの計画立案」が”どのようなコンテンツを提供するか”となっているため、Aには「ターゲットの設定」が入ります。【誰に、どのようなコンテンツを提供するか】が決まると、後は「コンテンツを作り、配信して、評価・改善していく」といったマーケティングミックスの領域になります。

【過去問】令和2年度 第29問(設問1)(ターゲットマーケティング)

問題

Q.次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

中小企業のX社では、同社が数年間にわたって取り組んできた、温室効果ガスを一切排出しない新しい小型電動バイクの開発が、最終段階を迎えていた。同社では、この新製品を小型バイク市場または電動アシスト自転車市場等のどのようなセグメントに向けて発売するか①について検討を重ねていた。同時に、これらの市場においてどのような価格で販売するのがよいか②についても、そろそろ決定する必要があった。

(設問1 )

文中の下線部①に関する記述として、最も適切なものはどれか。

【ア】

小型電動バイクと従来型のバイクとの主な差異は、エンジンの構造などの機能面に限定されるから、小型電動バイクにはライフスタイルに基づくセグメントは適さない。

【イ】

小型電動バイクの走行性能は従来型のバイクに比較して多くの面で劣るため、ベネフィットによるセグメントを検討することは、この製品にとって不利であり、適切ではない。

【ウ】

従来型バイクのユーザーのパーソナリティに関する調査を実施した結果、保守的で権威主義的なユーザーは従来型のバイクを強く好むことが分かったため、これらのユーザーを小型電動バイクのターゲットから除外した。

【エ】

調査を実施した結果、「保育園に子供を連れて行くための静かで小型の乗り物」を求める消費者の存在が明らかになった。セグメントはより細分化することが必要なので、X社では保育園の規模、子供を連れていく時間帯などの変数を用いて、このセグメントをさらに細分化した上で、ターゲットを選定することにした。

解答・解説

正解:ウ

ア:不適切。小型電動バイクと従来型のバイクは利用者のライフスタイルが異なると想定されるため、各セグメントに応じた対応が必要になると想定されるため、不適切です。

イ:不適切。それぞれのセグメントに対するベネフィットで対応を検討するため、不適切です。

ウ:適切。ターゲットを絞りこむことがターゲットマーケティングのポイントであるため、適切です。

エ:不適切。保育園の規模、子供を連れていく時間帯などで細分化しても、顧客ニーズは同じである可能性が高いため、不適切です。

【過去問】令和元年度 第27問(ターゲットマーケティング)

問題

Q.市場細分化に関する記述として、最も適切なものはどれか。

【ア】

BtoB マーケティングで企業規模に基づき市場細分化を行った場合、各セグメント内の企業は企業規模以外の基準においても均一となる。

【イ】

BtoB マーケティングではさまざまな変数に基づいた市場細分化が行われるが、突発的な注文が多い企業や小口の注文が多い企業などは対象セグメントとして望ましくない。

【ウ】

BtoB マーケティングにおいては組織的な購買が行われることが多いが、購買担当者の個人的特性に基づく市場細分化が有効な場合がある。

【エ】

市場細分化によって製品・サービスの種類が増えるため、企業のコストも増加せざるを得ない。

解答・解説

正解:ウ

ア:不適切。企業規模以外は均一にならないため、不適切です。

イ:不適切。突発的な注文や小口注文をセグメントに対応することで、他社との差別化が図れるため、不適切です。

ウ:適切。購買者の特性(購買重視点)もセグメンテーションの切り口になるため、適切です。

エ:不適切。エーベルの製品専門型などは市場を細分化して、単一の製品による規模の経済からコストダウンになる可能性が高いため、不適切です。

【過去問】平成29年度 第30問(設問1)(ターゲットマーケティング)

問題

Q.次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

マーケターがその活動の場として選択する市場は、ターゲット・マーケット・セグメント①あるいは対象市場、標的市場などと呼ばれる。どのような市場セグメントをターゲットとするかは、企業の戦略や資源・能力の多様性に関連している。また、ターゲットとする市場セグメントの選択パターンは、マーケターが対象とする製品と市場、あるいはそのいずれかの選択に依存する②。

(設問1)

文中の下線部①に関する記述として、最も適切なものはどれか。

【ア】

A社は、面や胴、小手、剣道着、はかまといった剣道用品を総合的に企画・生産するメーカーである。同社は、幼児・小学生、中高生、大学生・一般といった年齢を変数とした市場セグメントのそれぞれに適した製品群を生産している。これは、選択的専門化によるターゲティングの代表例である。

【イ】

老舗の豆腐製造業者B社は4代にわたって、家族従業者だけで豆腐の生産に携わっている。豆腐の販売先は、大都市に立地する日本酒バー数店舗のみである。これは、製品専門化によるターゲティングの典型例である。

【ウ】

タオルメーカーのC社は、同社のランドマーク商品である、手触りのよいハンドタオルシリーズのブランドによって、高級ホテルやレストラン、スポーツジム、贈答品専門店など幅広いターゲットに対する働きかけを行っている。これは市場専門化によるターゲティング・アプローチである。

【エ】

ハンドメイドのスポーツ自転車を製造・小売するD社は、小さな製造小売事業所2店舗を通じて、ファッション性と堅牢度の高い製品を提供している。製品は洗練されたデザインを持つが、競技指向や機能性指向とは対照的な、ファッション性を求める市場セグメントがターゲットである。これは、集中によるターゲティングである。

解答・解説

正解:エ

ア:不適切。エーベルの「製品専門型」(剣道用品に絞る)に該当するため、不適切です。

イ:不適切。エーベルの「単一セグメント集中型」に該当するため、不適切です。

ウ:不適切。エーベルの「製品専門型」(ハンドタオルに絞る)に該当するため、不適切です。

エ:適切。エーベルの「単一セグメント集中型」に該当するため、適切です。

今回のおさらい

今回は「マーケティング・プロセス(ターゲットマーケティング、マーケティングミックス)」を勉強しました。

出題頻度は高くないですが、市場細分化の基準、エーベルの標的市場選定法などはしっかり押さえておきましょう。

マーケティング・プロセス(ターゲットマーケティング、マーケティングミックス)

- マーケティングのプロセスは「市場機会の分析」→「マーケティング目標設定」→「ターゲットマーケティング(STP)」→「マーケティングミックスの開発・実行・統制」から構成される。

- 市場細分化の切り口には「地理的基準」「人口統計的基準」「心理的基準」「行動変数基準」がある。セグメントを評価する際は「測定可能性」「維持可能性」「到達可能性」「差別可能性」「実行可能性」を考慮する。

- エーベルは標的市場選定法として、製品と市場の2軸から「単一セグメント集中型」「選択的専門型」「全市場浸透型」「製品専門型」「市場専門型」を提唱している。製品専門型は、1つの製品を複数の市場に展開、市場専門型は、1つの市場に複数の製品を展開する方法である。

中小企業診断士は難関資格ですが、正しく勉強すれば、1~2年で合格できます。

できるビジネスマンへの第一歩として、中小企業診断士の勉強を考えてみてください。

この記事に満足頂いた方は、ぜひTwitterのフォローをお願いします。